↑

↓

Maltechniken und Malgründe

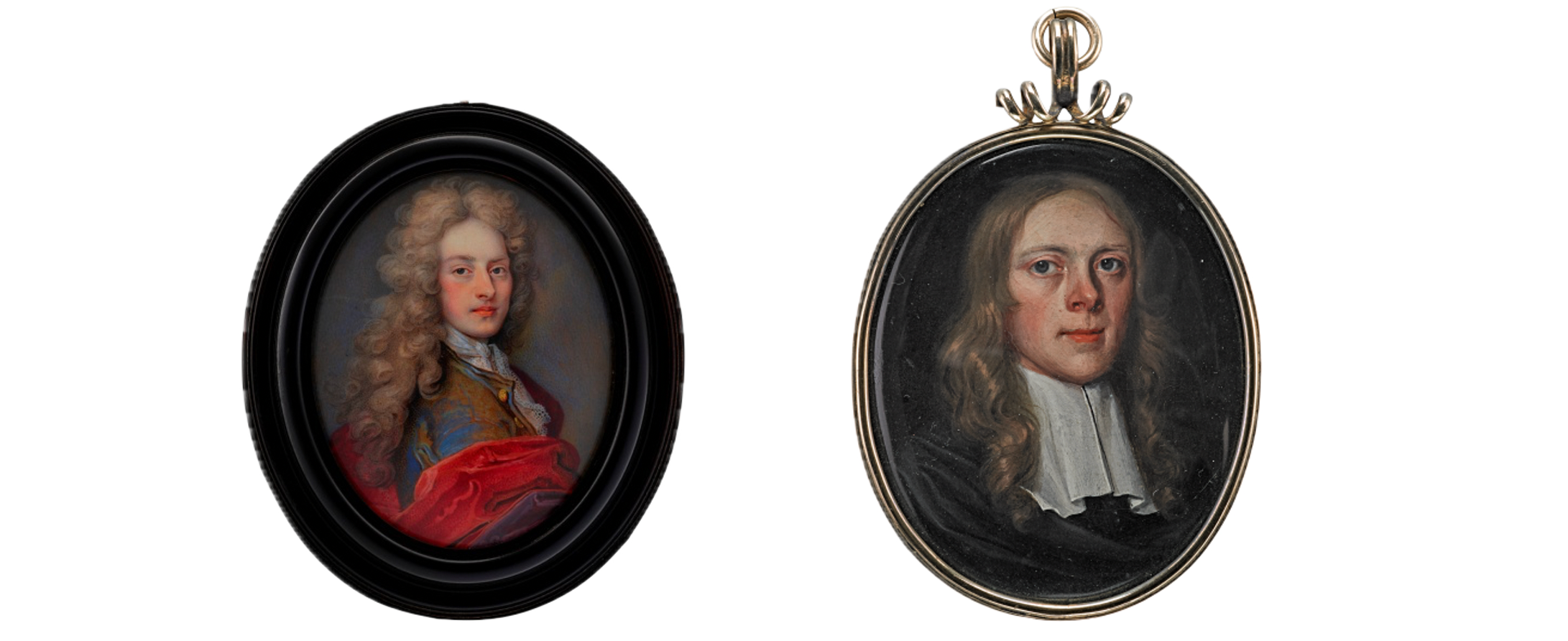

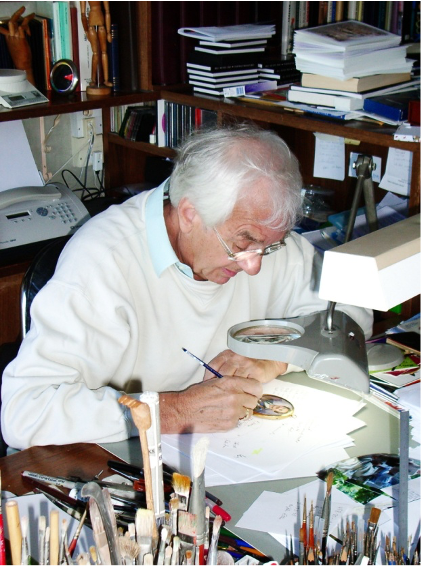

Die meisten Miniaturen sind klein und dennoch sehr detailreich gemalt. Betrachtet man die Werke in der Vergrößerung, erscheint es fast unmöglich, mit Pinsel und Farbe Gemälde von so hoher Präzision zu schaffen. Ein Blick ins Atelier des Künstlers hilft, die technische Seite der Kunst zu verstehen.

Wie alle Kunstwerke entstanden Miniaturen durch das Zusammenspiel von Idee und Handwerk. Es bedurfte herstellungstechnischen Knowhows, um eine künstlerische Vorstellung umzusetzen. Dieses Knowhow war größtenteils erlernbar, wenn als Grundlage ein gewisses Talent vorhanden war. Es wurde im Atelier eines Miniaturisten vom Meister an seine Schüler weitergegeben oder konnte durch das Studium von Miniaturmalanleitungen erworben werden. Praktische Handbücher erschienen bereits im 17. Jahrhundert, die meisten wurden aber in der Blütezeit der Miniaturmalerei zwischen 1770 und 1830 verfasst.

Auch die Maltechnik musste definiert werden. Miniaturen in Email waren teurer als Wasserfarbenporträts, denn die Brandvorgänge während des Malens verlängerten die Arbeitszeiten und erforderten teure Geräte. Bei Wasserfarbenminiaturen machte es wiederum einen Unterschied, ob auf Papier, Pergament oder auf Elfenbein gemalt wurde, denn gerade das letzte war im Handel teuer.

Wie alle Kunstwerke entstanden Miniaturen durch das Zusammenspiel von Idee und Handwerk. Es bedurfte herstellungstechnischen Knowhows, um eine künstlerische Vorstellung umzusetzen. Dieses Knowhow war größtenteils erlernbar, wenn als Grundlage ein gewisses Talent vorhanden war. Es wurde im Atelier eines Miniaturisten vom Meister an seine Schüler weitergegeben oder konnte durch das Studium von Miniaturmalanleitungen erworben werden. Praktische Handbücher erschienen bereits im 17. Jahrhundert, die meisten wurden aber in der Blütezeit der Miniaturmalerei zwischen 1770 und 1830 verfasst.

Auch die Maltechnik musste definiert werden. Miniaturen in Email waren teurer als Wasserfarbenporträts, denn die Brandvorgänge während des Malens verlängerten die Arbeitszeiten und erforderten teure Geräte. Bei Wasserfarbenminiaturen machte es wiederum einen Unterschied, ob auf Papier, Pergament oder auf Elfenbein gemalt wurde, denn gerade das letzte war im Handel teuer.

Christian Friedrich Zincke bei der Arbeit

Das vom Miniaturisten verwendete Malmaterial hing von der Technik ab. Die Art des Malpultes war aber die gleiche. Um nicht in unbequemer Haltung und mit gebeugtem Rücken arbeiten zu müssen, wählte der Künstler eine hohe Arbeitsfläche oder setzte sein Malpult auf einen Tisch. Ein Miniaturistenmalpult war in der Regel ein Kasten mit in der Schräge verstellbarem Deckel, der als Malfläche diente. Praktischerweise besaß der Kasten Schubladen, in denen nach der Arbeit Pinsel, Farben und Paletten verstaut werden konnten. Der Deckel war mit grünem Stoff oder Leder bezogen, denn die Farbe Grün wirkte auf das Auge beruhigend und die farblichen Nuancen in einem Gesicht konnten vor einer grünen Malfläche leichter unterschieden werden. Der Malgrund wurde mit Bändern oder Nadeln auf der Malfläche fixiert.

Die Pinsel variierten in ihrer Dicke je nach Technik und Gebrauch, die breiten dienten zum Malen von Hintergrund und Kleidern, feinere für Details und die Modellierung der Inkarnate. Die Pinsel sollten zwar sehr spitz, aber voll sein; so konnte präzis gemalt werden, ohne dass ständig Farbe nachgeladen werden musste. Pinsel mit Eichhörnchen-, Marder-, Zobel- und Kamelhaaren wurden speziell geschätzt.

Eine Lupe half beim Malen schwieriger Details und diente der allgemeinen Kontrolle des Gemalten. Sie war in der Miniaturmalerei eine unverzichtbare Sehhilfe. Die Künstler besaßen häufig nicht ein einziges Exemplar, sondern Brillen und Vergrößerungsgläser in unterschiedlicher Größe und Stärke. Augengläser konnten auf die Nase gesetzt oder im Fall von Uhrmacherlupen direkt vor das Auge geklemmt werden.

Paletten konnten aus Elfenbein, Fayence, Porzellan und Mattglas hergestellt werden. Da nur Kleinstmengen an Farbe benötigt wurden, waren sie nur etwa handgroß. In der Regel wurden mehrere Paletten mit verschiedenen Farbzusammenstellungen vorbereitet, je nachdem ob transparent oder deckend gemalt wurde. Eine separate Palette wurde auch für die Inkarnate verwendet. Ein unverzichtbares Werkzeug war der Kratzer. Er bestand aus einer spitzen, scharfen Klinge, die an einem Griff befestigt war. Mit diesem Werkzeug konnten Unebenheiten in der Malerei geglättet und Korrekturen ausgeführt werden. Die Spitze ermöglichte das sehr präzise Entfernen von Farbe. Auch beim Zeichnen von hellen Linien wie etwa Haaren war das Werkzeug hilfreich; sie wurden in die Malerei geritzt. Der Kratzer konnte nur beim Malen auf Elfenbein oder Email verwendet werden. Auf Pergament oder Papier hätte er den Untergrund unschön aufgeraut.

Der Vollständigkeit halber sei hier noch auf andere seltene, in der Miniaturmalerei aber doch immer wieder anzutreffende Techniken hingewiesen, z.B. die eludorische Malerei oder das Fixé-sous-verre. Einige wurden nicht mit dem Pinsel gemalt, sondern mit Feder und Tusche gezeichnet. Die in schwarzen Schraffurlagen gestalteten Bildnisse imitieren Kupferstiche und waren in den Jahrzehnten um 1700 in England beliebt. Die Silhouettenminiatur kam im späten 18. Jahrhundert in Mode. Sie gibt die Büste des Modells im Profil wieder und wurde meistens in schwarzer Tusche auf Papier oder Elfenbein gemalt. In den Bereich der Silhouette gehört auch die Églomisé-Miniatur. Hier wurde auf die Rückseite einer Glasplatte gemalt, oft unter Einbezug von Blattgoldauflagen.

Eine Lupe half beim Malen schwieriger Details und diente der allgemeinen Kontrolle des Gemalten. Sie war in der Miniaturmalerei eine unverzichtbare Sehhilfe. Die Künstler besaßen häufig nicht ein einziges Exemplar, sondern Brillen und Vergrößerungsgläser in unterschiedlicher Größe und Stärke. Augengläser konnten auf die Nase gesetzt oder im Fall von Uhrmacherlupen direkt vor das Auge geklemmt werden.

Paletten konnten aus Elfenbein, Fayence, Porzellan und Mattglas hergestellt werden. Da nur Kleinstmengen an Farbe benötigt wurden, waren sie nur etwa handgroß. In der Regel wurden mehrere Paletten mit verschiedenen Farbzusammenstellungen vorbereitet, je nachdem ob transparent oder deckend gemalt wurde. Eine separate Palette wurde auch für die Inkarnate verwendet. Ein unverzichtbares Werkzeug war der Kratzer. Er bestand aus einer spitzen, scharfen Klinge, die an einem Griff befestigt war. Mit diesem Werkzeug konnten Unebenheiten in der Malerei geglättet und Korrekturen ausgeführt werden. Die Spitze ermöglichte das sehr präzise Entfernen von Farbe. Auch beim Zeichnen von hellen Linien wie etwa Haaren war das Werkzeug hilfreich; sie wurden in die Malerei geritzt. Der Kratzer konnte nur beim Malen auf Elfenbein oder Email verwendet werden. Auf Pergament oder Papier hätte er den Untergrund unschön aufgeraut.

Der Vollständigkeit halber sei hier noch auf andere seltene, in der Miniaturmalerei aber doch immer wieder anzutreffende Techniken hingewiesen, z.B. die eludorische Malerei oder das Fixé-sous-verre. Einige wurden nicht mit dem Pinsel gemalt, sondern mit Feder und Tusche gezeichnet. Die in schwarzen Schraffurlagen gestalteten Bildnisse imitieren Kupferstiche und waren in den Jahrzehnten um 1700 in England beliebt. Die Silhouettenminiatur kam im späten 18. Jahrhundert in Mode. Sie gibt die Büste des Modells im Profil wieder und wurde meistens in schwarzer Tusche auf Papier oder Elfenbein gemalt. In den Bereich der Silhouette gehört auch die Églomisé-Miniatur. Hier wurde auf die Rückseite einer Glasplatte gemalt, oft unter Einbezug von Blattgoldauflagen.

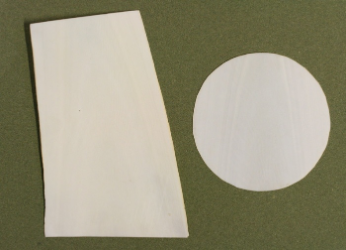

Malgrund Pergament

Die ersten Porträtminiaturen wurden nach dem Vorbild der mittelalterlichen Initialen in Stundenbüchern auf Vellum, einem Feinpergament, das aus den Häuten neu- oder ungeborener Lämmer oder Ziegen gewonnen wurde, gemalt. Es wurde nicht gegerbt aber sorgfältig geglättet und mit Stärke auf die weiße Rückseite von alten Spielkarten geklebt, um eine stabile Unterlage zu bekommen.

Bevor die Künstler mit dem Porträtieren beginnen konnten, mussten Malgrund und Farben zeit- und arbeitsaufwendig vorbereitet werden. Die Farbpigmente wurden meist aus Apotheken bezogen, vielfach aber auch in den Studios unter Aufsicht des Künstlers von seinen Assistenten hergestellt. Die Mineralien mussten sehr fein gemahlen werden und anschließend in mehreren Schritten in Wasser gewaschen werden, bis sehr saubere Farben übrig blieben. Verwendet wurden z.B. Holzkohle und Ruß für die Farbe schwarz, Azurit oder Lapislazuli für das Blau des Hintergrundes. Gold und Silber wurden zu extrem feinem Pulver verrieben und anschließend wie die anderen Farben mit Wasser und dem Bindemittel Gummi arabicum – manchmal auch Eiweiß - angerührt.

Rückseite:

Alte Spielkarte

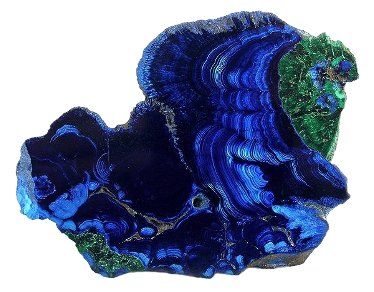

Azurit -

Erz für die

tiefblauen Farben

Ölmalerei

In südeuropäischen Ländern, aber auch in Deutschland, Frankreich und Flandern kamen im 16. und 17. Jahrhundert kleinformatige Porträts in Öl in Mode. Maltechnisch unterscheiden sie sich grundsätzlich nicht von großformatigen Ölgemälden. Deshalb werden sie von manchen Experten nicht als Porträtminiaturen anerkannt. Den meist unbekannten Malern gelang es, trotz des kleinen Formats die Persönlichkeit der Dargestellten herauszuarbeiten. Ihre Blütezeit hatten Miniaturen in Öl im 16. Jahrhundert. Der Malgrund war meist Kupfer, in wenigen Fällen Holz, Silber oder sehr selten Gold.

Öl auf Kupfer

Magdalena Fugger

Öl auf Kupfer

Öl auf Kupfer

Christian II von Sachsen

Ab Mitte des 17. Jahrhunderts signierten die Künstler ihre Werke. Nur vereinzelt findet man bis ins 19. Jahrhundert noch in Öl gemalte Miniaturen.

Wilhelm VIII

Landgraf von Hessen Kassel

Ca. 1665

Emaille-Miniaturmalerei

Porträtminiaturen in Emaille bestechen durch ihre Farbigkeit und Leuchtkraft. Sie bleichen durch Sonnenlicht nicht aus, können nicht durch Wasser beschädigt werden, sind abriebfest und brauchen kein Deckglas. Nachteilig ist, dass das Emaille leicht reißen und abplatzen kann.

Emaille ist fein gemahlenes, durch Metalloxyde gefärbtes Glas, das durch Brennen mit der Metallunterlage verbunden wird. In der Regel werden dünne Kupferbleche, seltener Gold als Träger verwendet. Nach dem Beschneiden muss die Platte leicht gewölbt gehämmert werden, damit sie sich beim späteren Brennen nicht verziehen kann. Je größer die Platte, desto schwieriger ist die Handhabung, umso schneller kann sie sich verbiegen und dadurch Risse im Emaille verursachen.

Emaille ist fein gemahlenes, durch Metalloxyde gefärbtes Glas, das durch Brennen mit der Metallunterlage verbunden wird. In der Regel werden dünne Kupferbleche, seltener Gold als Träger verwendet. Nach dem Beschneiden muss die Platte leicht gewölbt gehämmert werden, damit sie sich beim späteren Brennen nicht verziehen kann. Je größer die Platte, desto schwieriger ist die Handhabung, umso schneller kann sie sich verbiegen und dadurch Risse im Emaille verursachen.

Bevor der Künstler mit dem Malen der Porträts beginnen konnte, erhielten beide Seiten der Platten mehrere Lagen von weißem Basis-Emaille, das nach jeder Lage gebrannt werden musste. Es ist wichtig, auch die Rückseite zu emaillieren, damit sich das Metall nicht verziehen kann. Man bezeichnet die Rückseite deshalb als Gegen-Emaille. Oft wurde es vom Künstler mit seiner Signatur und mit Datum versehen, sehr häufig auch mit Angaben zur abgebildeten Person.

Die Malerei wurde in mehreren, bis zu zehn, Brandgängen ausgeführt. Da die Pigmente feuerfest sein mussten, war die Palette reduziert; die meisten in der Wasserfarbenmalerei verwendeten Farben kamen deshalb nicht in Betracht.

Eine Schwierigkeit beim Malen war die unterschiedliche Farbigkeit mancher Pigmente vor und nach dem Brennen. „Der Emaillemaler besitzt eigentlich zwei Paletten: eine vor Augen und eine andere im Geist“, beschrieb ein Emaillemaler 1765 dieses Phänomen. Tatsächlich musste der Künstler die Farbverschiebung, die manche Pigmente im Ofen erlitten, beim Malen einkalkulieren. Die hohen Temperaturen konnten zu unerwünschten Schäden führen, wie etwa kleinen Blasen im Grundemail oder auch Rissen. Beim Brennen bestand auch die Gefahr des Verwerfens des Bildträgers, weshalb bevorzugt auf kleine Malgründe gemalt wurde. Der Malvorgang wurde durch die Brandphasen mehrmals unterbrochen, was das Porträtieren von im Atelier posierenden Kunden erschwerte.

Nach jedem Farbauftrag wurde das Bild für einige Minuten gebrannt, meist bei Temperaturen zwischen 860°C bis 730°C, die Farben mit der längsten Brenndauer und höchsten Temperatur zuerst.

Nach jedem Farbauftrag wurde das Bild für einige Minuten gebrannt, meist bei Temperaturen zwischen 860°C bis 730°C, die Farben mit der längsten Brenndauer und höchsten Temperatur zuerst.

Guiseppe MacPherson,

Selbstporträt mit Brennofen

Kunsthalle Hamburg

Das Brennen war zur Hochzeit der Emaille-Malerei im 18. Jahrhundert ein besonders heikler Prozess, denn es wurde mit Holzkohle geheizt. Es war also sehr schwierig und erforderte viel Erfahrung, bei jedem separatem Brennvorgang die richtige Temperatur zu treffen. Viele Versuche scheiterten, die Arbeit war umsonst.

Auch war die Arbeit sehr ungesund. Viele Emaille-Maler mussten früh damit aufhören.

Ihren Ursprung hat die Technik der Emaille-Malerei bei den Goldschmieden und Uhrmachern in Frankreich und später in der Schweiz. Die Porträtmalerei in Emaille hatte ihre Blütezeit im 18. Jahrhundert, besonders in England, wo die Künstler aus vielen Ländern Europas eine kaufkräftige Kundschaft fanden.

Auch war die Arbeit sehr ungesund. Viele Emaille-Maler mussten früh damit aufhören.

Ihren Ursprung hat die Technik der Emaille-Malerei bei den Goldschmieden und Uhrmachern in Frankreich und später in der Schweiz. Die Porträtmalerei in Emaille hatte ihre Blütezeit im 18. Jahrhundert, besonders in England, wo die Künstler aus vielen Ländern Europas eine kaufkräftige Kundschaft fanden.

Werkstatt eines Emaille-Malers

Miniaturen auf Elfenbein

Anfang des 18. Jahrhunderts hat die Venezianerin Rosalba Carriera Elfenbein als idealen Malgrund für Porträtminiaturen entdeckt. Zu Beginn hatten die Elfenbeinplatten eine Dicke von bis zu 5 mm, zu den Rändern hin war das Material stark abgeflacht, damit die Miniatur besser gerahmt werden konnte. Wenig später benutzte Bernhard Lens als Erster in England Elfenbein. Auch seine frühen Bilder waren noch auf dicken Elfenbeinplatten gemalt. Schnell lernte man, dünne Plättchen – 0,5 mm und dünner – zu sägen. Elfenbein wurde von nun an in ganz Europa der bevorzugte Bildträger.

Dabei ist Elfenbein kein einfaches Material, die dünnen Plättchen können leicht brechen oder sich bei Feuchtigkeit verbiegen. Elfenbein stößt Wasser ab, so dass die Aquarellfarben nur bei sorgfältiger Vorbereitung haften. Jeder Künstler entwickelte seine eigene Methode, das Elfenbein zu präparieren. Einer der besten englischen Miniaturmaler, William Wood, hat in seinen Notizbüchern genau darüber berichtet.

Er experimentierte mit feinem

Sandpapier, Binsen und Tintenfisch, um eine glatt polierte Oberfläche zu erreichen. Zeitweise benutzte er Knoblauch, stellte aber fest, dass das Elfenbein grün wurde. Damit die Wasserfarben auf dem glatten Elfenbein besser hafteten, benutzte er teilweise Fischleim als Untergrund.

Nun mussten die Maler die Umrisse des Porträts auf das Elfenbein übertragen, entweder als sehr fein angedeutete Bleistiftzeichnung oder aber mit dünnen Pinselstrichen. Einige Maler fertigten Vorlagen an, auf die dann das dünne, leicht transparente Elfenbeinplättchen gelegt wurde.

Junge Dame als Hebe mit Adler

Für das Malen wurden Aquarellfarben verwendet, manchmal bis zu 30 verschiedene. William Wood z.B. benutzte zehn verschiedene Weißtöne. Die fein geriebenen Farbpigmente wurden mit Wasser und Gummi arabicum als Bindemittel, oft auch mit Kandiszucker vermischt. Das leicht gelbliche Elfenbein kommt der Malerei des Inkarnats, also den Hautpartien des Gesichts, der Hände oder des Dekolletés sehr entgegen. Diese Stellen konnten frei gelassen werden oder nur ganz zart übermalt werden. Für die anderen Bildteile, z.B. die Kleidung,

wurden wasserlösliche deckende Farben, auch Gouache genannt, verwendet, die aber auch lasierend aufgetragen werden konnten. Bei Gouache werden den Pigmenten außer Wasser und Gummi arabicum noch Streckmittel (Kreide) hinzugefügt. Viele Maler unterlegten das Elfenbein teilweise mit Silberfolie, um die Farbintensität zu erhöhen. Auf Dauer hat das aber den Nachteil, dass das Silber oxydiert und insbesondere die hellen Hauspartien blau schimmern.

Porträtminiaturen auf Elfenbein sind vor allem vor Sonnenlicht zu schützen, sie bleichen sonst aus. Auch schwankende Luftfeuchtigkeit und –temperatur schaden ihnen, zum Beispiel durch Schimmelbildung. Das Gummi arabicum ist ein idealer Nährboden für den Pilz.

Bill Mundy bei der Arbeit

Gummi arabicum, Kandis und Pigmente

Auch heute gibt es noch einige wenige Miniaturmaler, z.B. den hier abgebildeten Bill Mundy aus England. Die vier Bilder, die unterschiedliche Stadien der Malerei zeigen, sind von seiner Hand.